| 三島 美味しい器と私 | ||||

| その1 | その2 | その3 | その4 | その5 |

陶磁器の一種。 16世紀末ごろから

わが国の茶人の注文で彫三島茶碗

が焼かれた。

〈 その5 〉

いつも水が流れるように自然に、この道を..。

私は韓国の古窯のほとんどすべてを歩き回り、もっぱら土の研究をいたしました。

そして鶏竜山に最も親しみを感じ、自分のやきものはこれだと。やはり、雲道人か

ら受け継いでいる血のせいかもしれません。

慶尚南道系の陶工は萩へ井戸系のやきものを伝え、忠清南道系の職人は唐津へ、

その雰囲気を伝えました。鶏竜山と唐津は、土が共通しているんですよ。そして鶏

竜山と唐津を物差しで直線的に結ぶと、ここ(対馬)がその線上にあるんですよ。

それでここへ来てブルドーザーで掘ってみた。そうしたら出てきたんです、同じ土

が。だからここに窯を築き、ここを終生の地と定めたのです。

もう一つには、中央に近いところに窯を作りますとね、どっちにしろよくないん

です。人に「来るな」と言えば「思い上がり」と言われ、サービスを一生懸命にす

れば「あいつは芸者だ」と言われるんですからね(笑)。

韓国へ行って、頭でやきものを覚えないで、毛穴で覚えてきましたからね。それ

が私の土台になっていると思います。正式な学問をしていないから、かえって自由

に無茶苦茶な試行錯誤ができるんです。「物を知らない」ということは、逆に非常

に大きな可能性を持つ、とも言えると思いますね。

絵刷毛目がどうしてできたかと考えてみますと、あれはどうにもならない汚い色

の土なんですね。そこへ白泥を塗ったり描いたりすると、あのいやな土色(田子ノ

浦のヘドロみたいなドス黒い色です、もともと鶏竜山の土というのは....)が

昇華されて、何とも言えぬいい色にみえるのです。それ自体は見て心地よいとは言

えない色を、他の材料で何とかしようというのは、世界共通の人間の本能だろうと

思います。女性の化粧も同じ心理ではないでしょうか。

やきものというのは絶対に合成物であってはならないと私は思っています。そこ

にある土を、そのまま生かす。それがやきものです。単味の土でしか私はやりませ

ん。さいわい、ここには土はいくらでもある。「笑ったらある」と言いますが、こ

こは「笑わなくてもある」んですよ。所によっては最近、土不足に悩んでいるのは、

「忠実」ではなくて「怠慢」なのだと私は思いますね。

これまでずっと水の流れるように自然に、この道を歩んできましたから、これか

らどうしようとか、何年後にはどうしようとか、そういう将来の展望や計画はあま

りないのです、私は。これからも水の流れるように、です。 井戸茶碗を焼こうと

思って、釉薬を作って、やってみると見事に失敗。そうするとたいていの人は同じ

失敗を二度と繰り返さないように、別の方向へ行く。私は一つ失敗しても、それを

失敗と決めつけずに、もう一度よく見るんです。

面白いもので、そうすると何か見えてくる。それが昔自分の作ろうと思って果た

せなかったものに近い……それならこれを、もっと直線的にやってみよう、そうい

うふうに考えるのです。

この広い窯場にたった三人の毎日です。私と、終始私の片腕として働いてくれて

いる岩本剛と、それに紅一点の千綿(ちわた)さんと。あとはアヒルが四羽、犬一

匹。それでよく仕事がやって行けるなあ、とみんな驚きます。しかし、要はやり方

次第なんですよ。

朝鮮の窯は二メートル以上もある長い薪をそのまま使います。日本人は勤勉だか

ら短い薪。それも細かく割って使う。窯の焚き方が違うんですよ。朝鮮式にやれば

人手もいらず、神経も遣わず、三人で足りるわけです。

名古屋の個展に加藤唐九郎先生が来てくださって、ニコッと笑って一言「オレは

野人じゃ」。亡くなられる一年前のことでした。その一言を自分なりにずっと考え

続けています。伝統や約束に縛られるな、もっと奔放にやれ、と教えてくださった

のだと思います。いつになれば私は、約束を尊びながら「我」を出せるのか……。

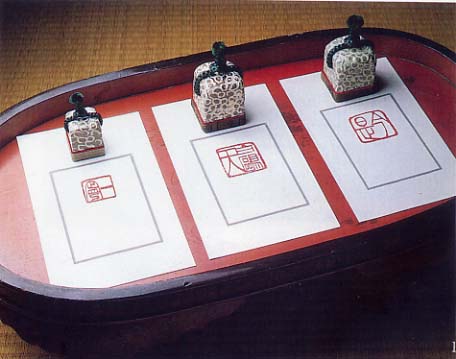

小林東五作 三嶋象嵌(ぞうがん)陶印

(右) 今是 =陶淵明 「帰去来辞」の中の文。

今がいちばんよいという意味。

(中) 白鴎天 =別天地、鴎は浮世を離れた境涯を

意味する鳥。

(左) 一寧 =ひとつのやすらぎ

| 三島 美味しい器と私 | ||||

| その1 | その2 | その3 | その4 | その5 |