| 三島 美味しい器と私 | ||||

| その1 | その2 | その3 | その4 | その5 |

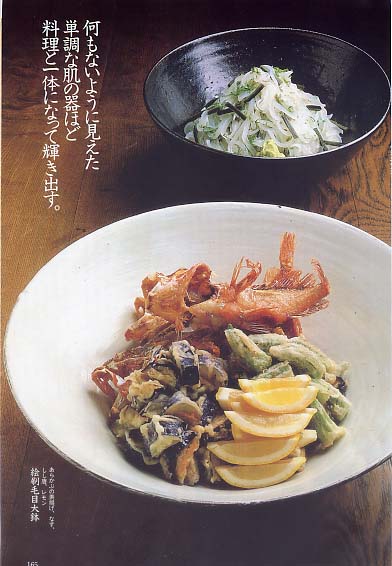

陶磁器の一種。 16世紀末ごろから

わが国の茶人の注文で彫三島茶碗

が焼かれた。

〈 その3 〉

なるべく言うことをきかない器をえらべ。

小林 これは余談なんですけれど、このごろの方たちはできあがったやきものを

見まして、硬いとか柔らかいとか、これは使ったらすぐよくなるとか、こ

ういうふうにおっしゃる方が多いんです。ところが器というものは長い年

月かかって、きっちりと一つの使われる方の心を投影されてできあがるも

のだと私は思うんです。ですから、なるべく言うことをきかない器を選ば

れるということが、私は大切なことだと思う。

辻留 言うことをきかない器、ね。

小林 なぜかと言いますと、人間でも、「お前、これやれ」と言って、「はいは

い、はい」とやる人間にろくなのはいません。やたらにきかないのが初め

てきいてこそ「うん、なるほど。こいつはよくきくぞ」、こういうことに

なるんであって、だから最初から取っ付きやすい器というものは...。

辻留 飽きるのも早い。

小林 はい。ですから、辻留さんのお考えも同じだと思いますけれど、ながーい

将来にかけてのコンパスをぐるっと回して、その中で新しい可能性を秘め

た器を見つけるということが大切だと思います。

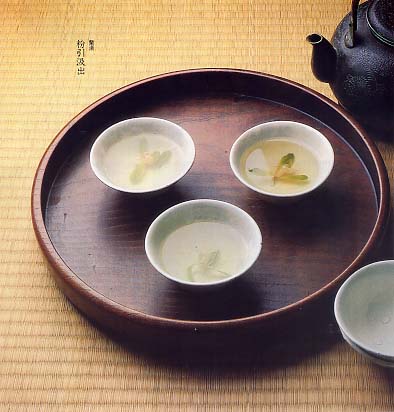

辻留 粉引なんかは特にそうでしょうな。

小林 現在、三好粉引(みよしこふき)とか、松平粉引とか、大名物(おおめい

ぶつ)等と称するものがたくさん残っています。あれは四百年たってやっ

とああいう素晴らしい雰囲気を持っているんです。それがお茶を入れて一

月(ひとつき)使ったら、「わあ、こんなに色が変わったわ」じゃあ、こ

れは問題だと思います。そのへんが非常に気をつけなければいけない所だ

と思います。

辻留 だから、まあ、自分がこれから先、三十年か五十年か一緒に暮らす男を選

ぶような、そういう選び方をすればいいんじゃないの、やきものを選ぶと

きも。愛人だったら三日で飽きて別れてもどうってことはない、また、次

の、でかまわないけれど(笑)。

小林 先生、面白い話があるんですけれど、一昨日、韓国の金さんが自作の井戸

茶碗を二十個持ってきました。韓国のやきものの世界では知らない人はい

ない陶工です。ちょうどそこへ、先生よくごぞんじの網元、例の辻万百一

(まほかず)さんがやってきましてね、万百一という男は海というものを

よく知り尽くしているから、海の延長で見るんです、やきものを。それで

ズケズケと言うことが実に的確。

辻留 理屈でなく直感で、自分の生活の場で鍛えたカンでパッと言えるのが本当

の大先生や。

小林 万百一さんと茶碗の結びつきなんて考えられもしないですよ。それでも私

が聞いていて間違ったことは言っていない。金さんもつくづく恐れ入って

ました(笑)。

辻留 素直に恐れ入った金さんもいい人だ。

小林 いい人ですよ。ただ、あの人は気持ちが優しすぎるんですね。

辻留 やっぱり、ある種のアクがなくちゃ困るね。東五さんはありすぎるが(笑)。

小林 お前からアクをのけたら何も残らない、と実の姉に言われたことがありま

す(笑)。でも、アクの強さじゃ辻留さんに負ける。

辻留 そんなことないですよ。

韓国の陶工・金さんのこと

韓国へ渡り、何年も韓国の人々とともに暮らしてきた...と聞けば、

だれしも小林東五は相当韓国語に通じていると思うだろう。ところが、

である。「笑い話みたいですが、私、韓国語は一言もできないんです

よ」 と、ご当人は言う。何か特殊な仕事のプロの場合は、むしろ、そ

のほうがいいそうな。なぜならば、 「全部、自分の目でじーっと見て

いて理解するのが一番確実、釉の調合でも何でも。カタコトはあやま

ちのもと。筆談のほうが間違いがないんです」

ちょうど對州窯を訪れていた金さんはなかなか日本語が上手である。

一言も韓国語を話せない小林東五と長いつきあいをしているうちに、

やむを得ず金さんのほうが日本語を覚えてしまったのだろう。金さんと

小林東五の縁はどのようにして生まれたのか。

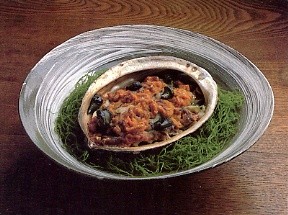

「朝鮮動乱によって、さしもの李朝のやきものの伝統も途絶えてしまっ

た中で、たった一人、金長寿という、当時、七十八歳のおじいさんが生

き残って、李朝陶磁器の正統を守っていたんですよ。そのおじいさんの

遺言で、息子たち兄弟が金さんの窯へ私を連れもどして、そこで仕事を

させてくれたんです」 と、東五さんは説明してくれた。その金兄弟の末

弟が即ちこの金さんである。

は海を渡って対馬へやってくる。そし

て、ときには二十日、あるときは一、

二ヶ月ここに滞在し、對州窯の一員と

して師の東五と一緒に仕事をする。

対馬を評して、金さん、洒落たことを

言った。「ここはトンべとトンビの国で

す。」トンベとは椿のこと。トンビは

むろん鳶。確かに対馬は椿と鳶が

多い。

| 三島 美味しい器と私 | ||||

| その1 | その2 | その3 | その4 | その5 |