| 三島 美味しい器と私 | ||||

| その1 | その2 | その3 | その4 | その5 |

陶磁器の一種。 16世紀末ごろから

わが国の茶人の注文で彫三島茶碗

が焼かれた。

韓国で、頭でやきものを

覚えないで毛穴で覚え

てきましたから....。

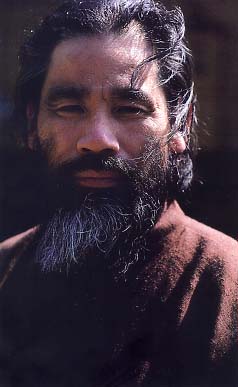

小林東五

〈 その4 〉

こんな遠いところまで本当によくおいでくださいました。都会からお見えになった方は、

海がきれいで緑がきれいでホッとする、皆さんそうおっしゃいます、始めはね(笑)。

ニ、三日たつと今度はあまりの静寂に分裂症になるんですよ。

逆に私は、久しぶりに東京へ行くと、最初の五日間ぐらい本当に参りますね。まず、網膜

にぶつかってくる色彩の整理、これが一番困ります。それから、人、人、人.....に疲

れます。対馬には人がおりませんし、目を疲れさせる色がありませんから。

始めから対馬の人間ではありません。父は東京。母は京都。私は京都で生まれました。

花園の妙心寺のすぐ近くです。東京で国民学校に入りましたが、二年生のとき山口へ疎開

して、そこが第二の故郷になりました。

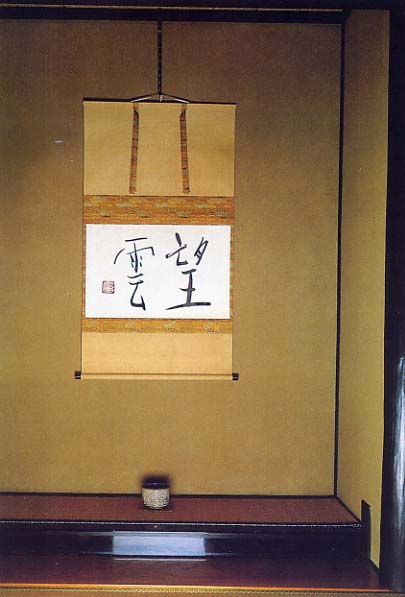

東洋の芸術の骨子は書である。

雲道人(うんどうにん)という名をお聞きになったことがおありでしょうか。書、画、

篆刻の鬼才と評された禅者です。知る人ぞ知る芸術家でした。私の父です。父というより

は、あらゆる意味で私の師です。義務教育が終了したその日から、私は雲道人に徹底的に

しごかれました。

成績劣等、情緒不安定、いまでいえば落ちこぼれの見本みたいな私に、いきなり『カラ

マーゾフの兄弟』を渡して、この本を孔があくほど読め、読んでその感想を述べろ、もし、

つまらん感想を吐いたらお前の素首(そっくび)を引っこぬくぞ...。むろん、私に読

めるはずもない。毎日、ゲンコツを浴びない日はありませんでした。

一年あまり特訓を受けると、今度は放り出されました。机の上でどんな学問を積んでも、

所詮、手足の生えた図書館ができあがるだけだ。お前はいまから人生流浪の旅に出ろ。そ

して目で見ず、毛穴(けあな)で世の中を見てこい、というわけです。それから約二年間、

私はあちらこちらを迷い歩き、すっかり衰弱しきって山口へ戻りました。

その頃から中国詩学、いわゆる漢詩の修行です。それと書。「東洋の芸術の骨子は書なり」

と、ことあるごとに雲道人は声を大にして言ったものです。どうにか詩らしきものが作れる

ようになるまで二十年かかります。それだけの基礎がなくては、漢詩というものは一行も作

れないのです。

昭和四十七年の夏、雲道人は自決します。禅者として己の道を完成したのです。父の死に

よって、私はその後の人生が定められたように思います。子どもの頃から父に手ほどきされ

て篆刻をやり、やきものの印を作ったりしておりましたから、もともと土には親しみがあり

ました。それで、だんだんとやきものの世界へ....というのは、実はきれいごとであり

まして、はっきり申し上げれば、書や詩ではメシが食えませんのでね(笑)。百姓するにも

土地がなくてはどうにもなりませんし、「土を焼く」のが結局、一番確かな生活手段であっ

たわけです。ザックバランなところは。

朝鮮陶技は日本化して本来の魂を喪った。

日本のやきものの原点は中国と韓国です。中国はお父さん、韓国はお母さん、と私は思っ

ております。当時はまだ中国へ自由に行けない時代でしたので、それなら母なる国の韓国へ

行こう、と.....。やきものの技術を学ぶというよりは、精神的なものをつかみたいと

思ったのです。しかし、韓国とも国交を回復したばかりの頃で、行ってすぐやきものの仕事

をするのはむずかしかった。戦後、やきもののために渡韓したのは私が最初です。

現代の韓国の方々は、あまり、やきものに関心がないんですね。伊羅保(いらぼ)とか

魚屋(ととや)のような素晴らしい土ものはむしろ貧乏と屈辱のシンボルであり、あこがれは

金属器になっていたんですね。朝鮮動乱を機に、韓国のやきものの伝統はあらかた消えてしま

っていたわけです。

その後、貿易振興のために、また、やきものを復活しようと、今度は韓国から日本へ技術の

再習得にやって来ました。しかし、日本にはもはや李朝古陶の精神はありませんでした。日本

化して本来の魂を喪った、堕落したまがいものばかりになっていたのです。

朝鮮から伝わった当時のものは、古唐津も、古萩も、素焼をしない生(なま)がけだった。

それを日本では安全第一に生がけをやめ、素焼施釉の道を取ったのです。そのときから最も大

切な何かが喪われることになったのです。

韓国で私が仕事をしていたのは、電気もない、水も桶を頭に乗せて運んでくる、郵便も出せ

ない....という物凄い山の中でした。そこで土地の人々の暮らしを目のあたりに見、自分

も同じ生活を体験しているうちに、古い朝鮮では素焼などするはずがない、と逆探知したので

す。

韓国では慶尚北道の山奥、聞慶邑で作陶の勉強をしておりました。京城(ソウル)と釜山

(プサン)の真ん中あたりです。鶏竜山のやきものは李朝初期に始まったと言われますが、

一説によれば、高麗の僧侶たちが儒教者によって排斥され、弾圧されてやむを得ず還俗し、

農夫や陶工に身を変えた、それが鶏竜山陶の始まりであると言います。

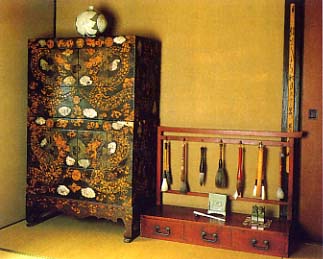

「万里亭」のたたずまい

古来、日本人は一般に「清貧」を佳しとし、逆に「富裕」を卑しむ傾向がある。武士は

食わねど高楊枝。ボロを着ても心は錦。そういうマイナーな発想は、ここでは粉微塵に

されてしまうだろう。「清貧に甘んじる、などというのは、所詮小物の芸術家の言うことで

す。 真の大芸術家は、金を持とうがどうなろうが、そんなことに左右されません」と、對

州窯の主は言う。金では買えないような珍しいもの、当然高価なものを、いくら身辺に置

いても、そんなものとは無関係に飄々と仙人のごとく暮らしているのが小林東五である。

伊藤博文と李鴻章がその上で会談をしたという、年代物の部厚い絹のじゅうたん、

巨大な満州狼の敷物。李朝の家具、骨董。そういうものがいかにもここでは無造作に扱

われている。一つ間違えば鼻もちならぬいやらしさにもなりかねない道具だてなのである。

ところが、ここはあたかも禅道場のような厳しい雰囲気であり、思わず居ずまいを正さ

ずにはいられないほどの清浄感が張りつめている。それはやはり、小林東五の精神を映

し出しているからだろう。

二階の一室に「万里亭」と彫った額が掲げられている。雲道人が息子・東五のためにみ

ずから彫り上げた見事なものだ。いつの日か万里の果てに行きついて暮らすようになる、

そんな予感がするから……という息子に、万里亭か、悪くなかろう、と作ってくれたそうで

ある。いまも小林東五は偉大な父・雲道人に見守られているのである。

| 三島 美味しい器と私 | ||||

| その1 | その2 | その3 | その4 | その5 |