| 三島 美味しい器と私 | ||||

| その1 | その2 | その3 | その4 | その5 |

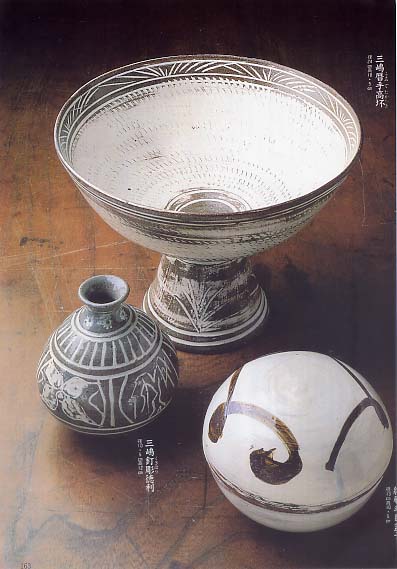

陶磁器の一種。 16世紀末ごろから

わが国の茶人の注文で彫三島茶碗

が焼かれた。

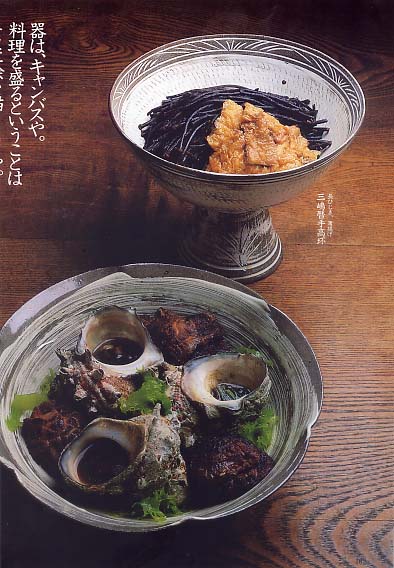

器はキャンバスや。

料理を盛るということは

そこに絵を描くことや。

― 辻義一

〈 その2 〉

信念のまなこで道具を見ると、見える。

辻留 それはその通りです。小林一三さんでも、松永安左衛門さんでも、器とか

美術品の専門家ではないのに、専門家以上の眼を持っていらっしゃるとい

うのは、素晴らしい生き方をしている人は、普通の人よりも、ものの本質

に近づくのが早いんです。

小林 あの人たちは、毎日毎日、やきものをながめてたら会社がつぶれてしまう

んですからね(笑)。会社を経営するという一つのしっかりした土台を、

信念を持っておられるから、その信念のまなこで道具を見ると、見えると

いうことじゃないでしょうか。

辻留 だから、やっぱりぼくらは、いい器に出会うことが一番うれしいけれども、

同時にそれは自分自身の生き方が、逆に器によって問われるということに

もなるわけです。女性がいい着ものに会うのと一緒ですよ。着ものという

のは、寒さだけしのぐもんじゃないですからね。着ることによって個性が

出たり、ブスくさくなったり。

小林 付け焼刃の美の観点とかいうものは一切通用しないですね、器にしろ、

着ものにしろ。ということは、所詮、カニが自分の甲羅に似せて穴を掘る

というやつですよ(笑)。やっぱり似たようなものを着たり持ったりして

ますよ、みんな。結局、何にでも自分が出てしまう。

辻留 そう、そう。東五さんの作るものを見ても、全部終始一貫して小林東五。

十年前もいまも、ちょっとも変わっていない(笑)。

小林 いかに努力不足かということですな(笑)。

赤坂見附の「悪い空気」もたまには必要なり。

辻留 作品の上から言ったら、そりゃだいぶ変わっていますよね。高台一つを見て

も、韓国でやっておられた頃の高台と、いまと、まったく違います。でも、形

は変わっているんだけれども、心みたいなものは同じなんですよ。精神とい

うかね。人間が作品を作るんで、そういう意味ではちっとも変わっていない。

なんだか禅問答みたいになってきたな、ワーハッハ。

小林 話は変わりますが、私は独房向きというか(笑) 十年間独房へ入れられて

も絶対退屈しない人間なんですね。静寂な境地が合っている田舎型なんですよ。

こういう田舎型は都会へ行くと弱い。まあ見るもの見るもの、女性の着ものも

赤やら黄やら、まるでクレヨンの箱をひっくり返したように、にぎやかでしょ

う。それで非常に空気が悪い。辻留さんまで上がればいいが赤坂見附のあたり、

あそこも空気の悪いところだ(笑)....。

辻留 アッハッハッハ。

小林 たまにあそこへ行って空気を吸っていれば、都会に対する免疫性ができるんじゃ

ないかと思うんですよ。

辻留 赤坂見附に少しは感謝せにゃいかん(笑)。

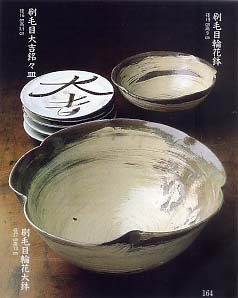

小林 私はもっぱら三島、刷毛目、粉引。はっきり言って無彩色に近い器ばかり

作っておりますが、普通、世の奥様方は、むしろ絵付けがありすぎて、か

えって盛るのがむずかしいんじゃないかと思うようなものをお好みになる

ようですね。どう思われますか、辻留さん。

辻留 料理人の立場から申し上げますとね、お皿はキャンパスで料理が絵になる

わけですよ。だから奥さんがお皿や鉢を求められるときは、きれいだわ、

と言って即買わないで、器に料理を入れたところをイメージして、それで

どうか、ということで求めないと、さきほどの話じゃないが、わしはわし、

お前はお前、ということになる。一体感がなくなっちゃうんですね。

書も、盛りつけも、そして女性も余白の美が..。

小林 やっぱり器は、裸にしたら肌のきれいなモデルにもどる、というのがいい。

辻留 そう。その意味で私は對州窯(たいしゅうよう)の器がいいと言うんですよ。

すべて何でも受け入れてくれるから。この汲出(くみだし)だって、これ、

茶を入れてもいいし、酒の肴を入れても何を入れても合うんです。ウニのよ

うな赤いものもいいし、キャビアのような黒いものもいい。何でも受け入れ

て一体になってくれる。それで、入れたものも映え、器も一段と映える。

こういうのが本当の器ですね。

小林 書をやっておられる方ならよくおわかりだろうと思いますけれども、書とい

うのは墨で黒の部分を決めて行きながら、実は同時に白の部分を決めて行く

ものなんですね。どこまで余白を残すか、それが書であるとも言える。料理

の盛りつけというのも、結局、余白の美という意味で、書と同じなんじゃな

いでしょうか。

辻留 書家でもある小林先生ならではのおことばです。おっしゃる通りですよ。

こういう大ぶりの鉢でもね、これ、ワッと盛っているみたいですけれども、

やっぱりある程度の余白は考えて残してありますね。これが山盛りにワッと

入っていたら、器も殺すわけです。しかし、あんまり少しだったら、それも

おかしい。その場合はもっと小さい器に入れたほうがいいわけで、要はバラ

ンスということでしょうね。

小林 器というのが面白いと思うのは、神代の昔よりこのかた、縄文土器とか弥生

土器とか、あれを専門家が調べてみますと、土器にときどき手跡が残ってい

るんですね。それを文化人類学的に究明して行くと、だいたい女性の手跡ら

しいというんです。

辻留 ほほう...。

「器は家主、料理は店子」

對州窯の広い裏庭には花壇のようにレンガで仕切りをした一画があって、

窯出しした作品がそこに無造作に置かれている。

「窯から出したばかりのものは、本当にいいのか、そうでないのか、作った

本人にもよくわからないんですね。いいと思ったものが、しばらくするとだめと

わかったり、最初これはだめだなと思ったものが、実はよかったり ...」

だから庭に投げ出しておいて、雨風に打たせたままにしておく。そうすると、

やきものは水を吸い、風や日光にさらされて、どんどん変わって行く。

「一日ごとに動くんですよ。ニ、三ヶ月たってようやく落ち着きはじめますね」

と東五さんは言った。

小林東五の作品には一切「作者のしるし」というものがない。もともと朝鮮の

陶工たちは作者印など入れなかった、というのが理由の一つ。

「それほど名前を売りたけりゃ、自分のオデコにでかい印刻をして歩けばいい

んですよ」と、小林東五は笑って言う。それはみずからの作品に対する絶対的

な自信と矜持が、敢て印刻の必要を認めない、ということでもあろう、しかし、

やがて、後世の人々が高麗古陶と小林東五の作とを判別するのに苦しむかも

しれない。

「器は家主、料理は店子」 とも、小林東五は言ってのけた。聞きようによっ

ては不遜とも響くこのことば。やはり、「器はあくまで使い手がご自由に」という

作者の謙虚な姿勢を示すもの、と解すべきか。 辻義一が盛り付ければ、「大

家と店子は親子も同然」の一心同体と分かる。

小林 いつの間にかやきものは男の仕事に変わって行ったけれども、出発点は女性

が作っていたということ。女性が本家なんですよ、もともと。

辻留 考えてみると、女性と器と、相通じるところがありますな、男から見ると。

すごくよくできているようだけれども、全然そこに何か盛り込みたいという

気にならない、あ、おきれいでいらっしゃるというだけで、さよなら、とい

う女性もあれば、完成されてはいるんだけれども、ある種の余白のようなも

のがあって、そこに自分が参加すると、もっと素晴らしい女性として光るん

じゃないかと感じさせる女性もある....。

小林 余白みたいなものが残ってなかったら女性じゃないんですよ。なぜかといい

ますと、才たけて、頭が男以上に鋭くて、立派なことを言うだけの女性は、

赤ん坊におっぱいを飲ませて、おむつをお尻から引っぱり出して替えるなん

て、あんな単純な行動はできませんよ。それが出来るのはやっぱり余白があ

るからですよ、女性ならではの。そういうふうなことができればこそ女性は

女性なんだと、私、思うんです。例に挙げては恐れ多いのですが平塚らいて

うとか神近市子とか、ああいう方々は非常に立派ではあるけれども、あれは

中性(笑)。中性が女性の代表をやってるからおかしくなるわけです。

辻留 ワーッハッハ。

小林 女性は本来素晴らしい。その素晴らしさを敢て否定するところから始めよう

とするのが現代の女性の不幸なんじゃありませんか。男にも言えることです

がね。

辻留 魯山人と小林東五は、いろんな点で共通するところがある、と最初に言いま

したがね、茶碗なんかは魯山人をこえてますね。魯山人は、食器については

近代における名工ですけど、お茶しなかった人でしょ。その点で東五さんは

魯山人をこえている、もうすでに。雲道人(うんどうにん)という天才的な

禅者の血を引いていますからね、ご本人が意識しておられようと、おられま

いと、血の中にあるんですよ、禅の精神が。

小林 辻留さん、非常に的確な表現をしてくださいました。父の雲道人は禅という

ものを一番大切にした人間なんですけれど、私は禅というものがどういうも

のであるかを概念的に考えたくないんですね。第三者からは、お前のやって

いることは禅の延長線であるとか、それの影響を受けているとか言われます

が、私自身はそういうことは一切考えていません。ですけれども、要するに

親父からもらった血がからだの中に流れているわけです。そうすると、その

血を全部抜き取って、ほかの人の血を入れたら、それで治るというようなも

んじゃなくて、血っていうのは受け継いだら、そのまま、また作って行くもん

なんですね。ですから恐ろしいんです。

辻留 だいたい禅だ、禅だと口で言ってるのは本当の禅じゃないんだよ。東五さん

の場合は何も意識しないで、自然に生き方そのものが禅になっている。やっぱ

り血ですよ、これは。

| 三島 美味しい器と私 | ||||

| その1 | その2 | その3 | その4 | その5 |