| 三島 美味しい器と私 | ||||

| その1 | その2 | その3 | その4 | その5 |

器の一種。 16世紀末ごろからわが国の

茶人の注文で彫三島茶碗が焼かれた。

辻留 いやもう昨晩の船は凄かった。これでいよいよ死ぬと思ったわ(笑)。それでも

こんな対馬くんだりまでやってくるんだからねえ、小林東五さんと会うために。

初めて会って以来もう何年ですかね。

小林 十年には足りないと思いますけど、かれこれ十年近いでしょうね。何かのときに

赤坂のお店へうかがいましてね。そして最初に感嘆しまして、料理にも、お人柄にも。

それから十年一日のごとくという感じ(笑)。

辻留 私の方は、東五さんの作品はその前から知っていた。一目見て、びっくりして、これはぜひとも

ご本人に会いたいと。それで会ったら、やきものだけじゃなくて書、篆刻(てんこく)、絵も描かれ

ますしね。まったく魯山人先生と一緒やないか。料理もうまいし。鉄絵の筆遣い一つ見ても、

あの力強さ、あの勢いというのは、ちょっとだれもまねができないんじゃないかと思う。

小林 たいへんありがたいお話ですが、私の本当の気持ちから言いますと、ほめてくださることも、

けなしていただくことも、両方迷惑です。外野の方々にはね。辻留さんがおっしゃる場合は、

これは外野でないから、私は非常にうれしいんです。

大きく料理を抱きかかえてくれる器が本物だ。

辻留 二十(はたち)そこそこの頃から、私は魯山人先生にいろいろ教えられてきました。

だから、私の中に魯山人という一つの物差しがある、人間や器を見るときの。魯山人は

骨董が好きで古い陶片を山ほど集めて勉強していた。それも古いものをそのまま写すん

じゃなくて、うまく消化して自分を出していた。小林先生も骨董が好きで、それをやっ

ぱり消化して小林東五を出している。ただの写しやない。魯山人に言わせると、やきも

のは中国では宋時代、日本では桃山時代に完成されてしまった。桃山期のものを現代

(いま)に作ろうったって、なかなかできないと。それは小林先生が一番よくごぞんじ

だ。

小林 やきものが何百年も前に一つのピークをきわめたというのは、やっぱり原則的に「器と

いう道具」だからじゃないですか。人間の手は、指が五本あって、こういう形をしてい

る。その手に一番合った形や重さを人類が探り続けてきた究極が現在だと思います。

辻留 やっぱり器というものは、人間が手で使うものですからね、手にして気持ちがよいもの

でないと具合が悪い。何より、ぬくもりの感じられるものでないとね。

小林 お茶人のお茶碗というのは、例えて言えば武士の刀じゃないかと私は思っている。

使いやすいものでないと、なんぼ立派な名刀でも、いざというとき役に立たない。

特に剣客なんか刀に命がかかっていますからね。お茶碗も同じです。自分にとって

の道具でなければいけない。そしてまた、お茶碗というのは相手のお客さまにさし

あげるものです。相手のお客さまのことを考えるのが本当のお茶碗の選び方じゃな

いかと、私は思っています。

辻留 おっしゃる通りですね。料理の器でも同じことですよ。いい器を持つことは大事な

んだが、自分がいくらいいと思っても、それをお客さまに押しつけるということは、

亭主として思いやりがないことになる。でも、立派な道具を持てば持つほど、どう

だ、と見せたくなるものなのです、人間というのは。

小林 それをなるべく慎むのが茶の道の心がけですね。

辻留 東五さんの器は、これに何を盛りたい、何を入れたらいいな....と、使い手の

気持ちをそそる。そして、即使える。器というのは、料理がまず映えて、同時に器

も映えるというのが本物。まあ一体感ですね、料理と器の。その一体感が小林先生

の器は素晴らしいんです。料理を抱きかかえてくれる大きさがあるんです。料理な

ど知らん、わしはわし、お前はお前、という器が多いんだ、このごろ。大きな抱き

かかえる力みたいなものがなくて。

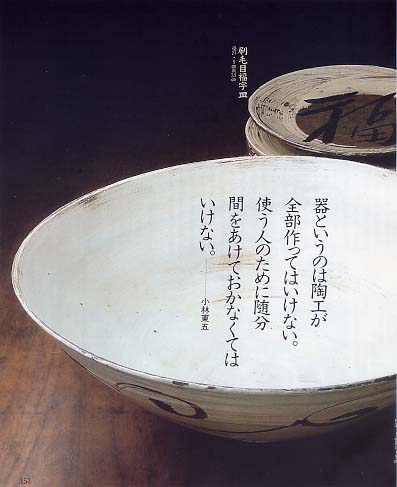

小林 器というのは作家が全部作っちゃいけないものだと私は思っている。使ってくださ

る方のために随分、間(ま)をあけておかないといけないものなんですね。お茶碗は

私たちが作ったときはまっさらなものです。それが使う方の心によって変わって行く。

その変わる余裕をちゃんと残して作らないとだめなんです。それを全部作っちゃうと、

いま辻留さんがおっしゃったように、お前はお前、おれはおれ、という器になってし

まうんですね。

辻留 乾山の名作に竜田川(たつたがわ)の向付というのがある。紅葉(もみじ)の葉っぱ

の形で、それが原色に近い赤、黄、緑。普通から見たら、とても料理は盛れない。そ

れがね、料理を盛れるとこがちゃあんと残してある。それで料理も映え、器も映える

という場所が残してあるんです。出張料理で先様の竜田川に盛らしていただいて、こ

れだと思った。

小さな入江の奥に對州窯はある。

長崎県上県郡上対馬町泉。対馬

の最北端。美しい小さな入江がそっ

くり全部、對州窯の前庭である。瓦

をのせた白い土塀、山門のごとく堅

固に人を拒む門。仕事場兼住まいの

豪壮な母屋。それは背後の山を削っ

て作られた巨大な登窯がなければだ

れの目にも寺のように見えるだろう。

對州窯の主・小林東五は滅多に門外

へ姿を現さない。そしてごく少数の限

られた知己以外は、この門内へ入る

ことを許されない。ここは単なる窯場

ではなくあくまでも求道者・小林東五

の道場なのである。

器と料理は、モデルと着ものの関係に同じ。

小林 作る側の気持ちとしては、この器に何を盛ったらいい、どう盛ったらいいと考えては

いけない。何を盛ってもいいようなものを作るというのが、私たちの心構えだと思い

ます。

辻留 うーん....。

小林 それを今度、辻留さんにお渡ししたとき、辻留さんは辻留さんの心のままに、これだ、

という盛りつけをなさる。その結果、器と料理とが相乗して、一番いい効果を出すと

いうことじゃないかと思う。ちょうど子どもと同じだと思います。お父さん、お母さ

んがね、それはまあ女の子なら美人を産もうと思って一生懸命でね、頑張るんでしょ

うけれど(笑)、案外、意図に反したのが出てくるわけですね。そうすると、素晴ら

しいものであるかないかということは、生まれてこないとわからないわけです。デザ

イナーが、このモデルにはこういうものを着せたらいいぞといって、着るものを選ん

で着せる、そして一つの絵になるというようなものじゃないかと思います。それを脱

がしたら、またもとの裸になると。私そういうことを考えています。われわれ作る側

がいろいろなことを考えますと、皮膚に刺青(いれずみ)を入れたのと同じになる。

刺青をからだ全体に入れてあると、今度辻留さんがデザイナーの場合は、その刺青が

見えないようにしようという衣装しか考えることができないんじゃないかと思う。

辻留 おっしゃる通りですね。

小林 ですから、きれいな肌で、何もないのが、やっぱり器の身上(しんじょう)じゃない

かと。

辻留 そう、何もないからこそ、料理を抱きかかえてくれるんですよ。

小林 何もない、といっても、目もあり、鼻もあり、口もあり、へそもあるわけですよ。それ

でいて、何もないということなんですね。

辻留 だから「酒の味」ですよ。いい酒というのは、どの酒でも水に近い。水のように飲め

る酒がいいんです、日本酒でも、ぶどう酒でも、コニャックでもね。あんなに強い酒で

も本当にいいブランデーというのは水のようです。そういうことが器にも言えるんじゃ

ないかな。

小林 そうなんです。器も酒も、最後は水に近づく。何の抵抗もなく、それでいて味があり、

香りがある。

辻留 もちろんあるわけですね。やっぱり、いいやきものというのは、そんなもんじゃない

でしょうかね。それで、そういういいものがわかるようになるためには、まず宋時代

とか桃山期のものをたくさん見ることですね。酒だって、いい酒をいつも飲んでいる

と、よくない酒は自然に受けつけなくなる(笑)。

小林 まったくそうですね。それに加えて、私、思うのは、もののいい悪いがわかるというこ

とは、人生そのものが、つまり生き方が基本的な問題だと。

魯山人を師と仰ぐ料理人・

辻義一は小林東五に魯山人

の再来を見、「すでに茶碗に

おいては魯山人をしのぐ」と

さえ言う。

一方、小林東五は辻義一と

の出会いを「ハレー彗星ぐら

い、人生に一度あるかないか

のこと。ありがたいことです」

と言う。

「士は己を知る者のために死す」ということ

ばだろう。このご両人の対話は、しばしば

禅問答のようになり、端(はた)の人間に

はなかなかわかりにくいことも少なくない。

それというのも本来、二人の間にはことば

など無用だからである。一緒にいるだけで、

いや、対馬と東京とに遠く離れているとき

も、両者の精神は自由に声なき声で語り

合っているように思える。

林東五の着ものを羽織り、

小林東五は辻義一のため

にみずから椎茸を選んだ。

うらやむべき二人の仲では

ある。

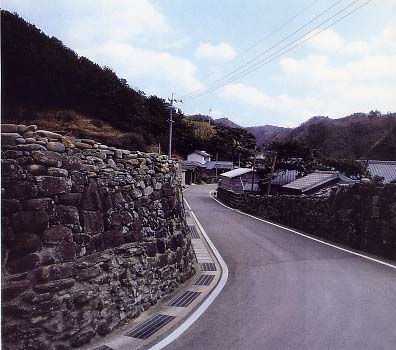

対馬には石積みの塀や、

石積みの屋根が多く見ら

れる。風の強さから身を守

る先人の知恵である。

| 三島 美味しい器と私 | ||||

| その1 | その2 | その3 | その4 | その5 |