何れの道にしても、天質は無論のことだが、執拗なまで

の探求を積み重ねることにより、眼(まなこ)は次第に養な

われてゆくもののようだ。

東洋文化の元胎ともいえる書の領域も同じで、つまり

古今にわたり自分の目線に合(がっ)した書人の書が

当然その人の現在の立脚点であり、またその人を尋ね

知る標(しるべ)の如きものではあるまいか。

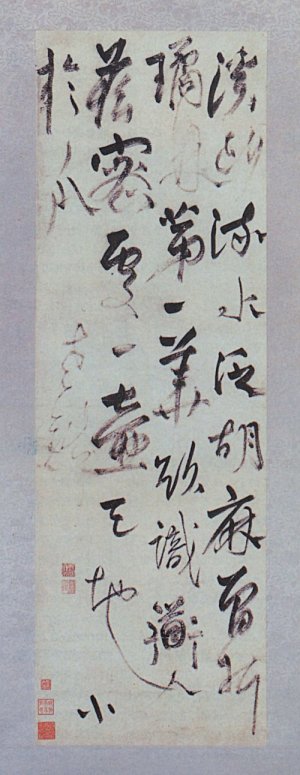

元来、私が惹(ひ)かれてならない書人とは、元末

(げんまつ)の楊維禎(よういてい)である。

楊維禎は、鉄崖(てつがい)と号し、紹興(しょうこう)

の人で、元の元貞二年に生まれ、七十八才で没した。

進士に登第(とうだい)して官についたが、性格が

片意地なため、長きにわたり特段の昇進もなく、途に於

いて兵乱に遇(あ)い江湖(こうこ)に浪迹(ろうせき)し、

晩年は松江(しょうこう)に隠れて、好んで声色に耽り

數々の風流を傳えたが、元朝が亡びて後は明(みん)

には仕えなかった。

元末(げんまつ)の野逸(やいつ)として、当時の優れた

文人等と詩文を唱和し、殊に帳雨(ちょうう)や倪瓉

(げいさん)とは深い交(まじわ)りを訂した。その書は

恣意的で清勁(せいけい)な響きをたたえ、時流に抗し、

反骨の精神を貫いたものであった。

ここ最近、こころ躍るような快事もなきまま、無聊

(ぶりょう)をかこっていたところ、懐石 辻留(つじとめ)

主人 辻義一(つじ よしかず)さんから電話があった。

よく掛けて下さるのだが当日の話はこんな内容のもので

あった。

草書七言絶句(そうしょしちごんぜっく)

上海美術館 蔵

旧来、忘形の交わりを結んで久しい辻さんの仰(おおせ)だが一瞬、返事に迷ってしまった。

細川護煕氏は首相の座を恰(あたか)も弊履(へいり)の如くに振り捨てて野(や)に下った方として私の

ような世情に迂(うと)い徒(やから)でも聞き及んでいた。正直なところ「まあ気まぐれの延長」ではないかと

受けとめていたので気のりがせず、と云って「いやだ」とも言いにくいので「辻さんが御一緒されるのならお迎

えしましょう」ということで決まってしまった。

それから旬日(じゅんじつ)経(た)って八月後半の小雨の降る昼さがり、辻さんの東道(とうどう)によって

小窯(しょうよう)に御安着になられた。

先ず初めの印象は、骨格の太い方で戦国武将の血を直に嗣いでおられることを知った。

細川氏は最近、湯河原のお住まいの中に窯を設けて陶芸に親しんでおられるので話題は勢いそちらに向く

のだが、その真剣な眼ざしは常人の此ではなく改めて篤実な姿勢に対し深い感銘すら覚えたのだった。

そんな話余のことであった。

細川氏は、陋室(ろうしつ)の壁間に掛る一幅の書を俄(にわか)に喰い入るように見据えられて「これは如何

なる書でしょうか。この超絶した格調の高さは!」と感嘆の声を揚げられた。

私は高鳴る胸をおさえながら「これは楊維禎という元人(げんびと)の書です。二玄社の複製を購入して朝夕に

眺めてはその気勢に触れているのですが、楊維禎はかなり書に対して造詣の深い方にも敬遠されがちな極度の

難物なのです。

「よくぞ聢(しか)とお眼に留めて下さいました。私は今日の日、端(はし)なくも得難い人と千載一遇の邂逅を

得ました」と思わず叫んだのだった。

知音(ちいん)、なんぞ必ずしも唇牙を鼓せん。

「この上は対話なぞ全く無用な天地に貴台と逍遥できます。こんな喜びはありません」と申し上げた。

その翌日、窓際の底紅(そこべに)の一枝を手折って贐(はなむけ)としたが、この花の名を無窮花というに

因んで永久の風交を期してのことだった。

それから数日後に書状をいただいた。

謹厳な筆致で「人生、一知己を得ば以って恨(こん)なかるべし」と結ばれてあった。

辻義一さんが「私の姓は辻だが、辻に臨んで人々の良き出会いを心に願うのです」と曽(かつ)て語られたことを

思い出す。

この度の細川護煕氏との意義ある出会いもまた辻義一さんあらばこそのことだと斯(か)く思っているのである。

青山如故人 江水以美酒

清人之句

2000.1. 美の出会い より